お花の名札 書き方ガイド|和歌山市花屋 花安

お花を贈る際に添えるお名札。どのように書くべきか悩んだことがある方は多いでしょう。

名札は贈り主の心遣いや意図を相手に伝える大切なアイテムです。間違いのない書き方を知ることで、より丁寧な気持ちを表現できます。

本記事では、基本構成からシーン別の表記例、宗教ごとの違い、さらには受章・受賞の使い分けなど、間違いやすい表現まで詳しく解説します。

なお、名札の書き方は地域差はもちろんお花屋さんによっても異なります。正解があるわけではなく、和歌山市の当店ではこのようにしていますということでご参考になればと存じます。

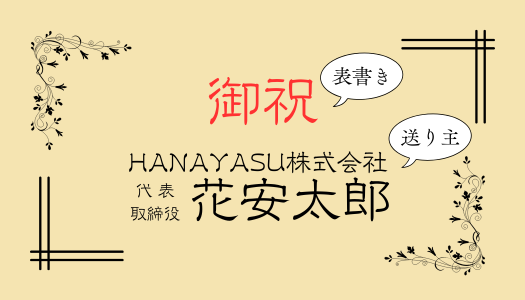

【名札の基本構成】

- 表書き部分

・贈る目的やシーンに合わせた言葉(例:「御祝」「御供」「御神前」など) - 贈り主の名前(または団体名)

・基本的にはご自身(または貴社)の名前のみを記載します。

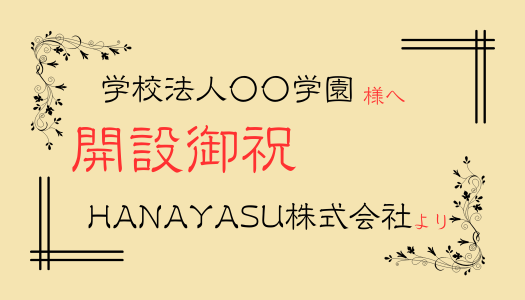

受け取られる方が誰宛か分かりづらい場合や、開店祝いなどでお店の名前を周囲に周知したい場合には、「〇〇様へ」と相手の名前を加えて表記することもできます。

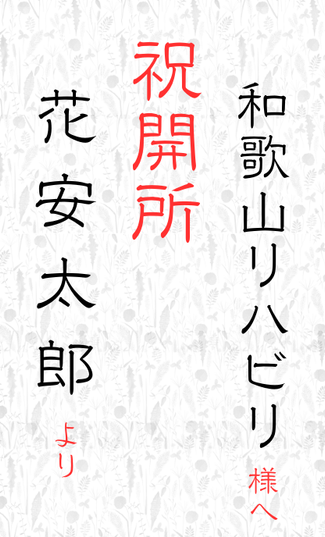

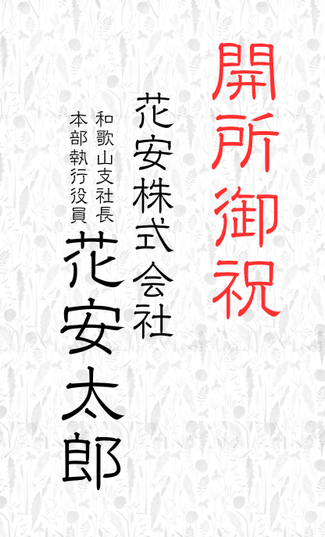

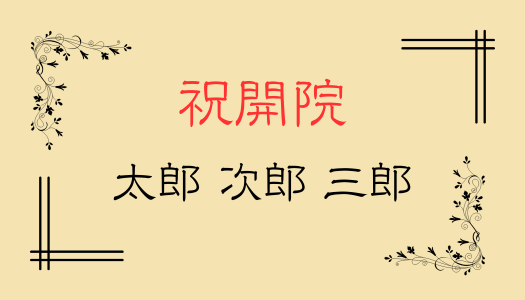

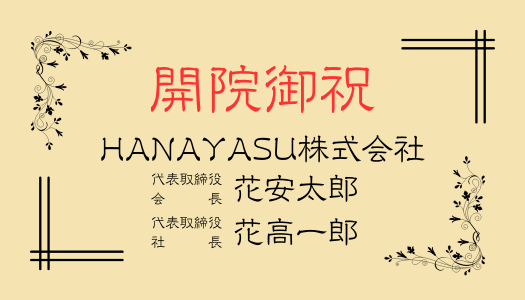

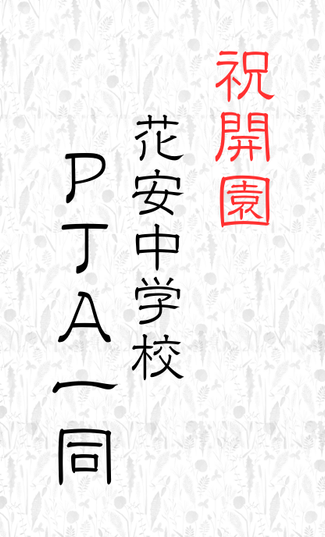

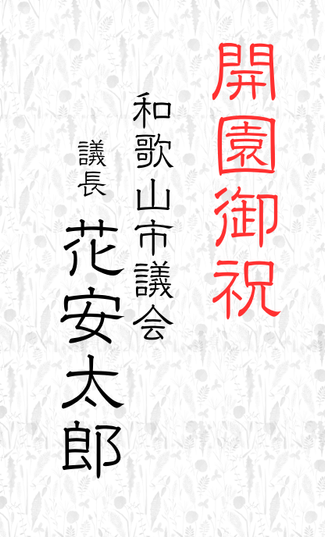

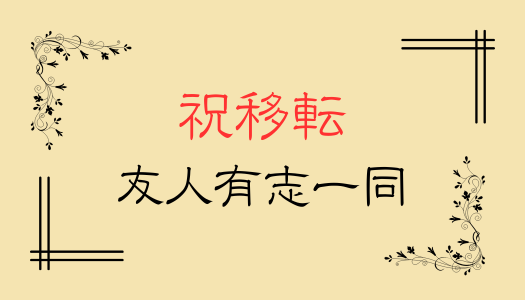

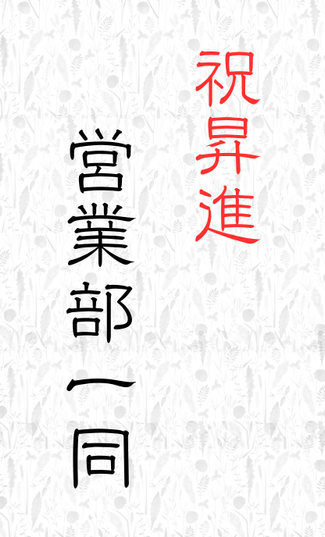

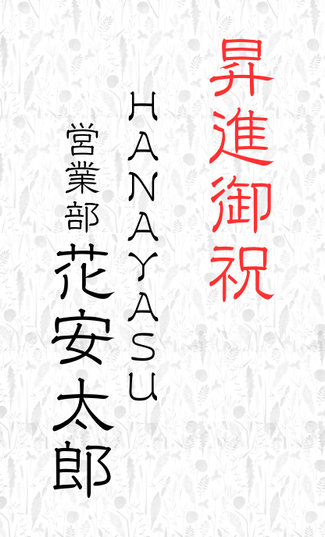

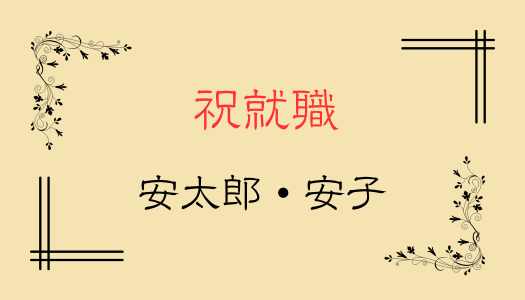

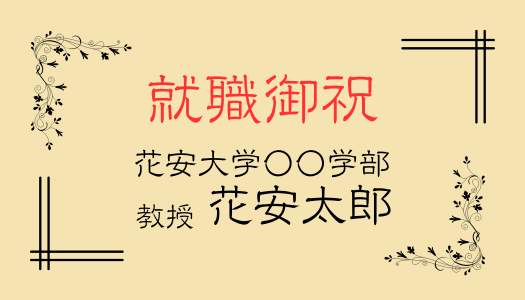

※名札は縦書き横書き決まりはありませんが、以前は縦書きがほとんどだったため、縦書きは伝統的でフォーマルな場に、横書きは今風でオシャレな感じにしたい時に使われることが多いです。この記事では、縦書き・横書きが視覚的にどのように見えるかサンプルを用意しました。どの書き方が正しいという意味ではございません。

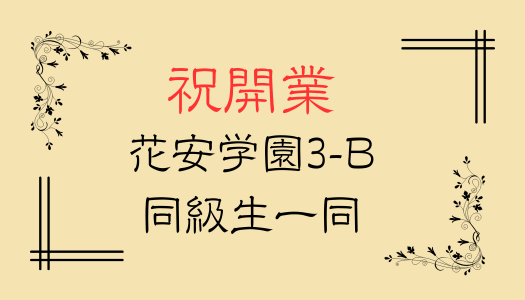

【御祝(お祝い)の名札:具体例】

まず、御祝いの表書きの書き方には、基本的に次の3パターンがあるので、どちらを使うかご検討下さい。

- ① 『祝〇〇』(祝出産 など)

→ 親しい友人や家族など、個人的な贈り物で使用されることの多いカジュアルな表現です。フォーマルな場で使うことがないとは言えませんが、ややカジュアルに映る可能性があります。 - ② 『祝御〇〇』(祝御出産 など)

→ 知人やビジネス関係者など、個人的な贈り物でも一定の礼儀を重んじつつ、親しみを込めて祝う場合に使います。ただし、やや丁寧すぎる印象を与えるため、場合によっては③の表現を選ぶことも多いです。 - ③ 『〇〇御祝』(出産御祝 など)

→ 祝〇〇というのが「〇〇おめでとう!」という言葉としての祝福であることに対して、〇〇御祝というのは「〇〇御祝いの品」という贈り物としての祝福の意味合いとなります。企業間など、より公式・格式の高い場面で使用されます。

- 開業(企業や事業体が新たに事業活動を開始する場合。会社設立、新規事業の立ち上げなど。)

例:『祝(御)開業』 または 『開業御祝』

- 開店(店舗や商業施設が営業を開始する場合。お店のオープン、レストランやショップの開店など。)

例:『祝(御)開店』 または 『開店御祝』

- 開設(新しく事業所や学校、大きな病院などを立ち上げる場合)

例:『祝(御)開設』 または 『開設御祝』

- 開所(福祉施設やリハビリセンター、オフィスなどの新設の場合)

例:『祝(御)開所』 または 『開所御祝』

- 開院(比較的小規模な病院や個人で開業するクリニック、診療所の場合)

例:『祝(御)開所』 または 『開所御祝』

- 開園(動物園、テーマパーク、園芸センターなどの場合)

例:『祝(御)開園』 または 『開園御祝』

- 移転

例:『祝(御)移転』 または 『移転御祝』

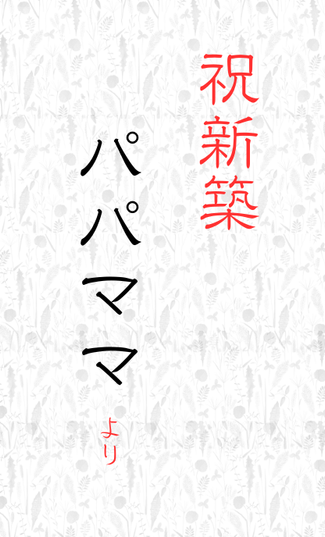

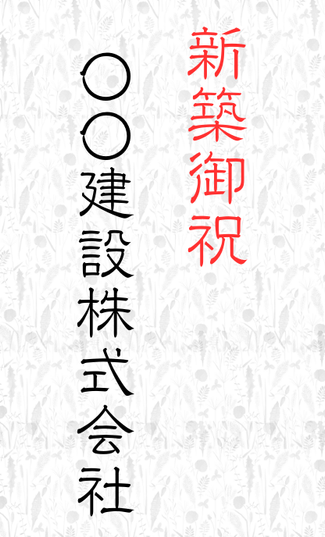

- 新築

例:『祝新築』 または 『新築御祝』

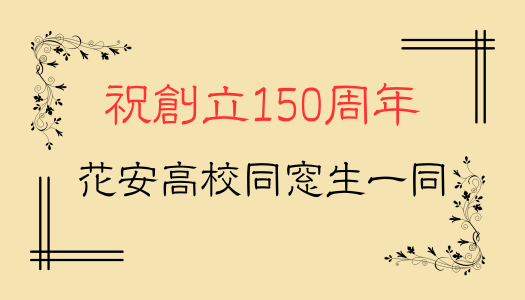

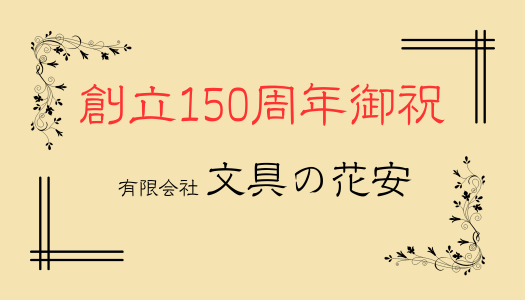

- 創立○周年

例:『祝創立20周年』 または 『創立20周年御祝』

- 結婚(神前式の場合も含む)

例:『祝(御)結婚』 または 『結婚御祝』

- 出産

例:『祝(御)出産』 または 『出産御祝』

- 昇進

例:『祝(御)昇進』 または 『昇進御祝』

- 就職

例:『祝(御)就職』 または 『就職御祝』

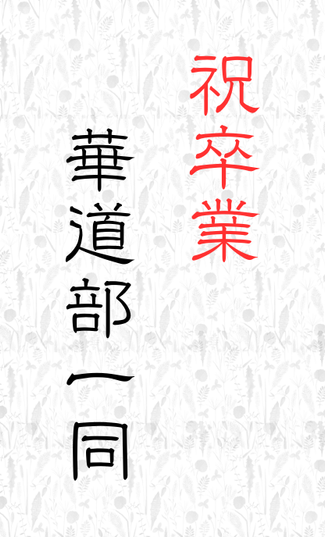

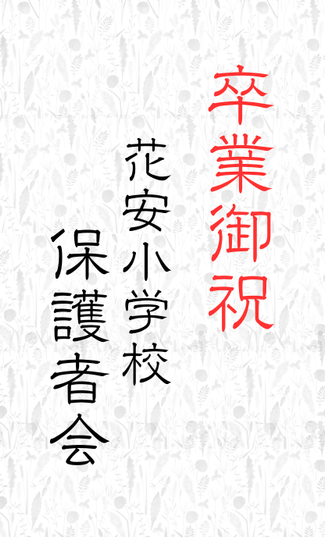

- 卒業

例:『祝(御)卒業』 または 『卒業御祝』

【御供(お悔やみ・法要)の名札:具体例】

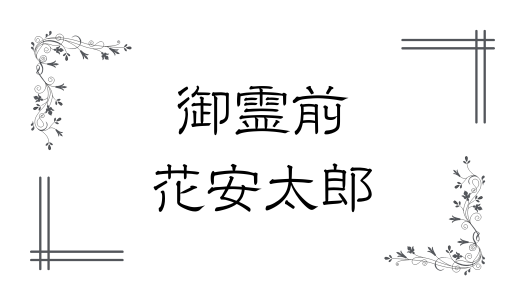

- 仏教(通夜・葬儀、四十九日前の法要):『御霊前』

例:

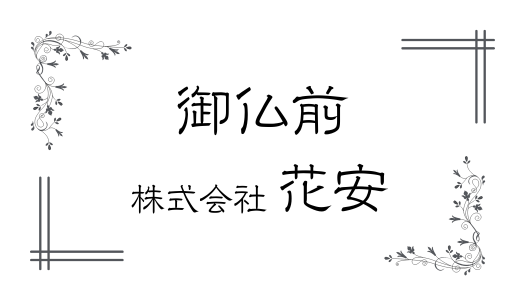

- 仏教(四十九日以降の法要):『御仏前』

例:

- キリスト教(日本式表記):『ご冥福をお祈りいたします』

例:

- キリスト教(英語表記):『In Loving Memory』

例:

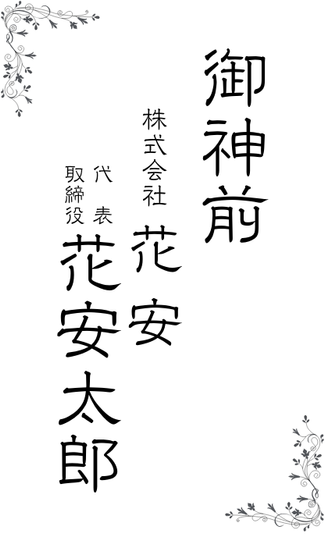

「In Loving Memory」は、「故人を偲んで」「愛を込めて追悼する」という意味です。もう少し柔らかくしたい場合は、「With deepest sympathy」(心よりお悔やみ申し上げます)や、「In memory of [Name]」(〇〇様を偲んで)などの表現もよく使われます。また、英語表記の際は横書きの方が自然です。 - 神道(葬儀の場合):『御神前』

例:

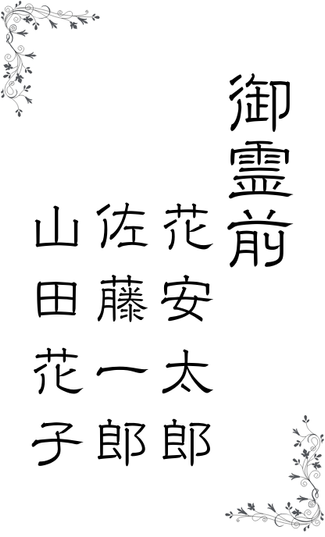

- 連名の場合(個人の場合)

例:『御霊前 佐藤一郎・佐藤花子・佐藤次郎』

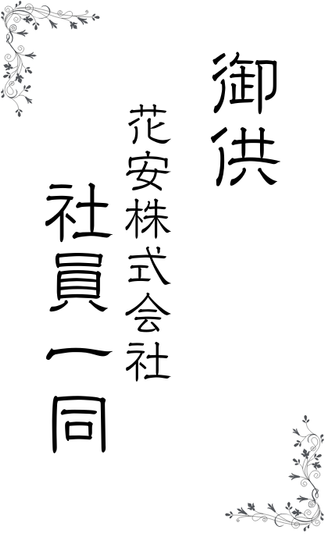

- 連名の場合(法人・団体の場合)

例:『御供 〇〇株式会社 社員一同』

- 地域や宗派による特例

宗派や地域によって、名札の表記や慣習に細かな違いが見られることがあります。たとえば

- ①浄土真宗では、通夜の段階から「御仏前」を使用する場合がある。

例:『御仏前 株式会社〇〇』 - ②一部地域では、供花の名札に「御供物」と記す慣習がある。

例:『御供物 〇〇町内会 役員一同』 - ③神道においては、葬儀などの際に「御神前」以外に「御玉串料」と表記されることがある。

例:『御玉串料 △△神社 奉賛会一同』 - ④自治会や町内会、団体として供花を贈る場合、団体名が記載されるケースもある。

例:『御霊前 〇〇自治会 役員一同』

これらの表記は、宗派や地域の伝統、さらにはその儀式の性質によって異なるため、必ず事前に確認することが重要です。

- ①浄土真宗では、通夜の段階から「御仏前」を使用する場合がある。

供花の名札に使う墨の色について

供花に添える名札の文字色について、「黒墨と薄墨、どちらが正しいのでしょうか?」というご質問をいただくことがあります。

本来、薄墨は「悲しみに暮れて墨をする力もない」という意味から、通夜や告別式など、急な訃報に接した際の礼節を示す色とされています。ごく正式な場では、手書きの弔辞や香典袋などに薄墨が使われることもあります。

ただし、供花の名札においては、現在は黒墨が主流です。理由としては、印刷や筆耕の実務上、文字の視認性や安定した仕上がりを重視するためであり、黒墨でお書きしても失礼にあたることはありません。

四十九日以降の法要やご命日、また遠方からのご依頼などでは、黒墨が一般的です。もちろん、ご希望があれば薄墨での筆耕にも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

【受章・受賞・綬章・授賞の使い分けについて】

「じゅしょう」と読む用語には複数の意味がありますが、名札や案内状に記載する際は、受けた栄誉の性質に応じたシンプルな表現が一般的です。

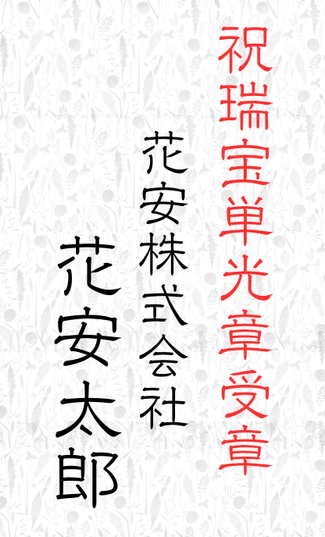

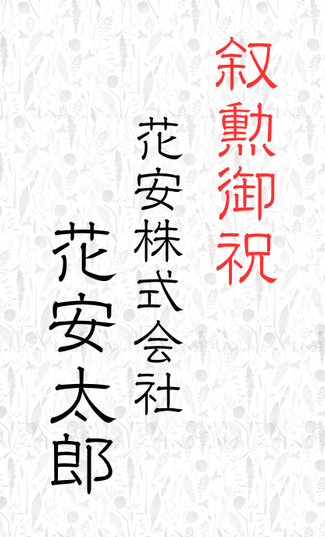

- 叙勲の場合 ⇒ 受章

国や皇室、政府などから授与される公式な勲章や栄典に対して使用します。

例:『祝瑞宝単光章受章』 または 『叙勲御祝』

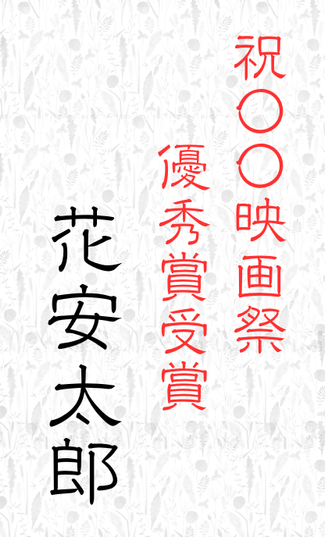

- 芸術・スポーツ・学術などの賞 ⇒ 受賞

コンテストや選考を通じて授与される賞状やトロフィーに対して使います。

例:『祝〇〇映画祭優秀賞受賞』

- 綬章

綬章は、勲章のうちリボン付きの章そのものを指しますが、名札や案内状では通常、全体として「受章」でまとめるため、単独で記載することはほとんどありません。 - 授賞

授賞は、賞を授ける側の表現であり、名札には通常記載しません(授賞式の案内状などで使われることがあります)。

【名札作成時のその他の注意点】

- 文字の配置

表書きは名札の上部に、贈り主の名前(またはその代替表現)はその下に記載します。 - 連名の場合の書き方

個人は3名まで並列に記載し、4名以上の場合は「〇〇一同」とまとめます。 - 会社名や肩書の記載

法人の場合は正式名称と代表者名を記載し、㈱のような省略表記は避けます。 - 宗教・儀式ごとの表記確認

特に御供の場合は、故人やご遺族の宗教・儀式に合わせた適切な表記を使用してください。不明な場合は、葬儀社や宗教関係者に確認することが重要です。

【まとめ】

お花につける名札は、贈り主の思いとマナーが込められた大切なアイテムです。

・【御祝】の場合は、開業、開店、開設、開所、開園、移転、新築、創立周年、結婚、出産、昇進、就職、卒業などのシーンに合わせた明るく前向きな表書きを用い、受け取る側にお祝いの気持ちを伝えます。

・【御供】の場合は、仏教、キリスト教、神道といった各宗教・儀式に合わせた表記を正しく使い分け、故人やご遺族への敬意を示します。

・また、叙勲などの公式な栄典については「受章」、芸術やスポーツの賞については「受賞」といった使い分けに注意してください。

・名札には基本的に贈り主の名前を記載しますが、「〇〇様へ ××より」と書く場合もあります。状況や相手に応じて適切に使い分けましょう。

不明な点がある場合は、専門家や関係者に確認するなど、事前の配慮を心がけましょう。